7 min Lesezeit • 21. Oktober 2021

Das ausgerufene Ziel der Operational Excellence kann nur erreicht werden, wenn im Arbeitsalltag Tools und Methoden angewendet werden, die die Weichen stellen. Als Sharing-Anbieter können Sie bereits bewährte Unternehmenspraktiken nutzen. Einiges lässt sich integrieren, ohne die bereits bestehende Unternehmensstruktur auf den Kopf zu stellen, für anderes bedarf es zumindest ein gewandeltes Mindset aller Mitarbeitenden.

Education

Operational Excellence für Anbieter von Shared Mobility lässt sich durch drei sich ergänzende Managementansätze erreichen: Kontinuierliche Verbesserung (Kaizen), die eine Kultur der schrittweisen, mitarbeiterorientierten Verbesserungen unter Verwendung des PDCA-Zyklus fördert; Lean Management, das Verschwendung beseitigt und Prozesse auf den Kundennutzen ausrichtet – unter Anwendung von Techniken wie 5S, Kanban, Just-in-Time, Right First Time und Poka-Yoke – ; und Agile Methoden, die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit durch Praktiken wie SCRUM, Kanban, Design Thinking und User Stories bieten. Diese Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus und sollten je nach Organisationsstruktur, Kundenbedürfnissen und Marktdynamik selektiv eingesetzt werden, um Anbieter dabei zu unterstützen, Optimierungen kontinuierlich in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren.

Nicht jede Organisation verfolgt in ihren Arbeitsprozessen und der internen Zusammenarbeit einer bestimmten Managementphilosophie. Stattdessen basieren Abläufe häufig auf individuellen Entscheidungen und Routinen. Die Entscheidung für einen konkreten Ansatz geht dann mit der Notwendigkeit zum Umdenken und zur Umstrukturierung einher. Aber dieser Aufwand lohnt sich - wenn er konsequent verfolgt wird.

Auch wenn unterschiedliche Ansätze andere Schwerpunkte legen, einen sie sich in ihren grundlegenden Zielen und Effekten. Diese umfassen:

Der erste Schritt ist bei den meisten Veränderungsprozessen der schwierigste. Beginnen Sie, indem Sie Verantwortliche im Team bestimmen, die Umstrukturierungen federführend begleiten und zunächst die Gelegenheit haben, sich durch Seminare und Schulungen in verschiedene Unternehmenspraktiken einzuarbeiten.

Halten Sie sich an den Leitsatz, dass die Organisationsentwicklung ein Marathon und kein Sprint ist. Es kommt nicht darauf an, wie groß Ihre Schritte sind, sondern nur darauf, dass Sie welche gehen. Verändern und optimieren Sie Ihre Prozesse Stück für Stück und nehmen Sie alle Mitarbeiter:innen durch regelmäßige Feedbackschleifen auf die Reise mit.

Die drei folgenden Ansätze sind Beispiele für Unternehmensphilosophien und -praktiken, die für Sharing Anbieter ein Weg zu mehr Operational Excellence darstellen können.

Der Leitfaden bietet einen einfachen Einstieg, umfangreiches Wissen, Best Practices, Tipps & Tricks.

Auf 43 Seiten lernen Sie wie Sie mit Ihrem Team besser performen und Ihre Angebote aufwerten.

Wie der Name bereits vermuten lässt, verbirgt sich hinter dem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) das konstante Streben nach Verbesserung des eigenen Services oder der eigenen Arbeitsprozesse. Anders als bei einer Innovation, bei der die Entwicklung sprunghaft geschieht, passieren Veränderungen im Rahmen des KVP in stetigen kleinen Schritten.

Ein oftmals synonym verwendeter Begriff ist Kaizen. Kaizen stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt “Veränderung zum Besseren” (Kai = Veränderung; Zen = zum Besseren). Der Ursprung von Kaizen liegt in der japanischen Automobilindustrie. Nach Ende des zweiten Weltkriegs half die Methode dem Unternehmen Toyota bei der Entwicklung zu einem der größten Automobilhersteller der Welt.

Mittlerweile ist Kaizen eine weit verbreitete Managementphilosophie. Alle Mitarbeitenden werden ermutigt, konkrete Vorschläge für Verbesserungen einzubringen, um die Qualität von Produkt, Service oder Prozessen immer weiter zu steigern. Innerhalb sogenannter Qualitätszirkel reflektieren Beschäftigte aller Hierarchieebenen die Abläufe im Unternehmen und decken bestehendes Verbesserungspotential auf. Ausschlaggebend für den Erfolg dieser Methode ist eine auf Optimierung und schrittweise Verbesserung ausgerichtete Denkweise aller Beteiligten.

So erhöht Kaizen zum einen die Mitarbeiterzufriedenheit, da sie sich aktiv in die Unternehmensentwicklung eingebunden fühlen und die Zusammenarbeit im Team gefördert wird. Zum anderen sorgt die Fokussierung auf das bestmögliche Endergebnis sowie die konstante Optimierung interner Arbeitsabläufe langfristig für eine bessere Wirtschaftlichkeit und höhere Produktivität des Unternehmens.

Während einige Verbesserungen zu direkt sichtbaren Erfolgen führen, ist der Wert anderer erst auf lange Sicht spürbar. Grundlegend für die Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung ist jedoch, dass auch jede kleine Änderung zum Positiven einen wichtigen Beitrag zum großen Ganzen leistet. Gerade kleine Umstrukturierungen in der internen Zusammenarbeit haben häufig keinen direkten Einfluss auf das Angebot, lassen sich aber später zum Beispiel in geringeren Kosten messen.

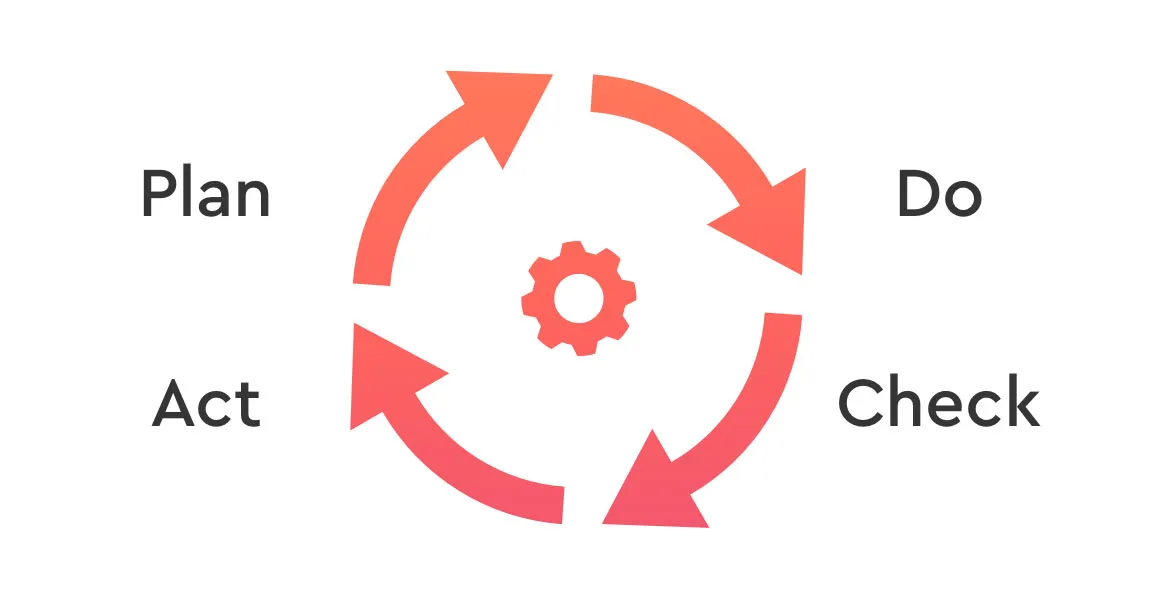

Ein wichtiges Tool im Rahmen des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist der PDCA-Zyklus, auch basierend auf den Namen der Erfinder als Deming- oder Shewhart-Kreis bekannt. PDCA steht für die vier durchlaufenen Schritte:

Dieser Kreislauf wird in der Praxis immer und immer wieder durchlaufen. So werden Prozesse und Produkte in kleinen, stetigen Schritten optimiert und verbessert.

Das Lean Management (auf Deutsch: schlankes Management) hat seinen Ursprung ebenfalls in der japanischen Automobilindustrie und basiert letztendlich auf Kaizen. Angefangen als Methode zur “Lean Production” (= schlanke Produktion) findet es als ganzheitliche Managementphilosophie mittlerweile Anwendung in allen Unternehmensbereichen.

“Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.“

Antoine de Saint-Exupéry

Was häufig passiert, ist dass das Lean Management als reine Methode für Kosteneinsparungen verstanden wird. Dies wird ihm allerdings nicht gerecht, da wesentliche Punkte übersehen werden. Denn ebenso bedeutend ist die Kundenorientierung, mittels welcher sich jeder (Teil-)Prozess an den Bedürfnissen der Nutzer:innen ausrichten soll. Dies sind die zwei zentralen Aspekte des Lean Managements.

Mithilfe von strukturierten und effizienten Prozessen werden Verschwendung, eine hohe Fehlerquote und abwendbare Kostenpunkte vermieden und gleichzeitig den Kund:innen ein höchstmöglicher Wert geschaffen. Hier wird deutlich, wie sich das Lean Management in das Streben nach Operational Excellence einfügt: Der Kundennutzen als Zielwert, an dem die gesamte Wertschöpfungskette ausgerichtet wird, Prozesse und Arbeitsabläufe im Handlungsfokus und der geteilte Wunsch nach Optimierung und Perfektion als Grundlage.

Beispiele für Verschwendung sind:

Um solche Arten der Verschwendung zukünftig zu minimieren, werden im ersten Schritt entsprechende Zahlen, Daten und Fakten ermittelt. Anschließend werden unter Einbeziehung der Mitarbeiter:innen Wege und Möglichkeiten gesucht, wie Abläufe effizienter gestaltet werden können. Das Lean Management ist vor allem bei wiederkehrenden Prozessen einsetzbar.

Es beschreibt dabei, ähnlich wie die Operational Excellence, selbst eher eine Philosophie oder eine Unternehmenskultur als eine spezifische Methode. Stattdessen wird auf Methoden und Werkzeuge, die auf dem Lean Management basieren, zurückgegriffen. Das sind zum Beispiel 5S, Kanban, Just in Time, Right First Time, Poka Yoke etc. Es ist aber immer abhängig vom Problem, welche dieser Methoden zum Einsatz kommen kann.

Der Weg zum Shared Mobility Erfolg ⟶

Ebenso wenig, wie Lean Management immer Standardisierung bedeutet, gibt es das eine richtige Tool für jede Unternehmenssituation.

Vielmehr entsteht durch das konsequente Ausrichten des Unternehmens an der Idee der Verschlankung eine dynamische Kultur, die kontinuierlich Verbesserungen sucht und Lösungen, Leistung und Anerkennung in den Mittelpunkt stellt.

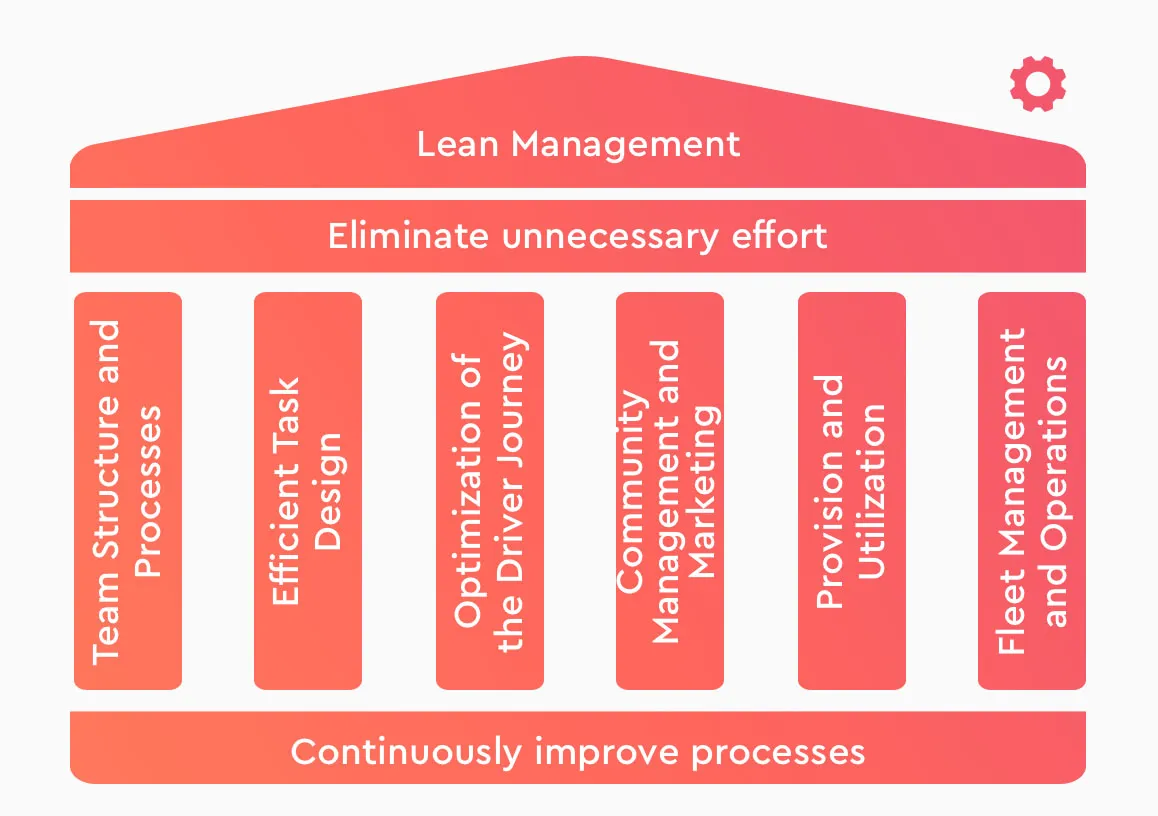

Das Lean Management in der Shared Mobility basiert auf sechs Säulen, an denen Bestreben zur Prozessoptimierung und dadurch zur Vermeidung von Verschwendung ansetzen können.

Teamstruktur und teamspezifische Prozesse: Wie ist das Team aufgebaut? Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Team?

Effiziente Aufgabengestaltung: Wie sind die Zuständigkeiten? Wie sind einzelne Arbeitsprozesse strukturiert?

Optimierung der Driver Journey: Welche (kritischen) Schnittstellen durchlaufen Fahrer:innen von der Buchungsentscheidung bis hin zum Buchungsabschluss?

Communitypflege und Marketing: Wie werden potentielle Fahrer:innen auf das Angebot aufmerksam? Wie werden sie an das eigene Angebot gebunden?

Bereitstellung und Auslastung: Welche Fahrzeugtypen werden angeboten? An welchen Standorten? Zu welchen Tarifen?

Flottenmanagement und Operations: Was passiert bei Beschädigungen? Wann wird das Fahrzeug gesäubert? Wie kommt es in die Wartung?

Nicht zuletzt aufgrund der Digitalisierung unterliegt die heutige Unternehmensumwelt großen Veränderungen und Schwankungen. Auch die Mobilitätsbranche ist von diesen nicht immer unbetroffen. Um flexibler, initiativer und anpassungsfähiger reagieren zu können, integrieren immer mehr Organisationen agile Arbeitsweisen in ihr Unternehmensmanagement.

Agilität bedeutet, dass Probleme zeitgemäß angegangen und flexibel gelöst werden, anstatt dauerhaft auf bestehende und konservative Arbeitsformen zu setzen. Das ist besonders in den Bereichen von Bedeutung, die hohen Schwankungen und ständiger Veränderung unterliegen. Wichtige Voraussetzungen für agiles Arbeiten sind zum einen ein konstantes Lernen und Weiterbilden aller Beschäftigten und zum anderen regelmäßiges Feedback - sowohl von Mitarbeiter:innen als auch von Kund:innen.

Auf die Frage, ob eine Organisation agile oder klassische Methoden zum Projektmanagement nutzen sollte, gibt es nicht die eine korrekte Antwort - dafür ist der Einfluss dynamischer Entwicklungen zu unterschiedlich. Agilität ist vielmehr eine Ergänzung von klassischem Prozessmanagement als ein Ersatz dafür. Schauen Sie auch als Sharing Anbieter genau hin, welche Ihrer Unternehmensbereiche von agilem Prozessmanagement profitieren können und in welchen Sie ohne Einschränkungen weiterhin bewährte Prozesse durchlaufen können.

Wichtige Tools im agilen Prozess- und Projektmanagement sind SCRUM, Kanban, Design Thinking und Personas bzw. User Stories.

Ursprünglich stammt SCRUM aus der Softwareentwicklung, wird mittlerweile aber auch im Projektmanagement angewendet. Die Methode bietet einen Rahmen, in welchem ein Team auch komplexe Aufgaben und Anforderungen lösen und ein bestmögliches Ergebnis liefern kann.

Die gesamte Projektlaufzeit wird in kleinere Einheiten, sogenannte Sprints, unterteilt, die wiederum festgelegte, wiederkehrende Events wie das Sprint Planning, Daily Scrums, die Sprint Review und Sprint Retrospective enthalten.

Elementar für SCRUM ist die Selbstorganisation sowie Interdisziplinarität eines Teams.

Artefakte: Artefakte bezeichnen Werkzeuge und Techniken, die zur Organisation der Arbeit angewendet werden und für einen effizienten Projektablauf nötig sind. Konkret sind diese das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Increment.

Regeln: Die Regeln definieren die Wechselwirkungen zwischen Rollen, Events und Artefakten.

Events: Jedes Event hat spezifische Regularien bezüglich Form, Frequenz und Inhalten und dient der Kommunikation zwischen den Rollen und den Projektmitgliedern.

Rollen: Über die Rollen werden die konkreten Aufgaben eines Teammitglieds festgelegt. Jede Rolle im SCRUM hat ein eigenes Set an Aufgaben, Rechten und Pflichten. Wichtige Rollen sind der SCRUM Master, der als Moderator und Ansprechpartner fungiert, sowie der Product Owner, der stellvertretend für die Nutzergruppe steht.

Welcher der Managementansätze für Ihre Organisation am einfachsten zu integrieren ist und dazu zu den gewünschten Ergebnissen führt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Ohnehin schließen sich die vorgestellten Methoden nicht gegenseitig aus, sondern können nach Bedarf und Belieben miteinander kombiniert werden. Möglicherweise benötigen Sie auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Werkzeuge.

Berücksichtigen bei der Auswahl der passenden Methode(n) die strukturellen Voraussetzungen Ihrer Organisation, Ihre derzeitigen Schwachstellen, die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen und die Situation am lokalen Mobilitätsmarkt. Es gibt nicht nur einen Weg zur Operational Excellence, sondern viele verschiedene - finden Sie den, der zu Ihnen passt.

Laden Sie unseren kostenlosen, umfassenden Leitfaden zu OPEX herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihre internen Prozesse und Abläufe auf die nächste Stufe bringen können.